平成29年5月23日(火)24日(水) 熊本地震発生から405日、406日。 シシオザルの 環境エンリッチメントワークショップ 場所:熊本市動植物園 SHAPE-Japan 主催で行われたワークショップ。 いろんな園館の飼育スタッフの方が、 今回の主旨に賛同されて参加されました。

当園のスタッフも、良い機会をいただきました!

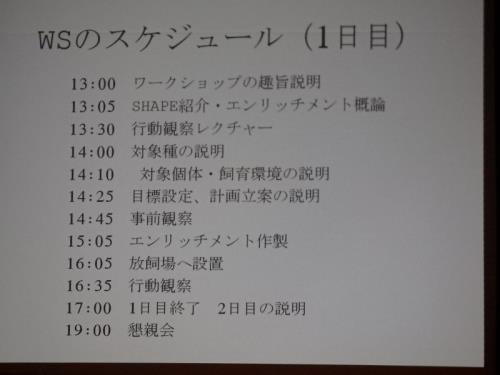

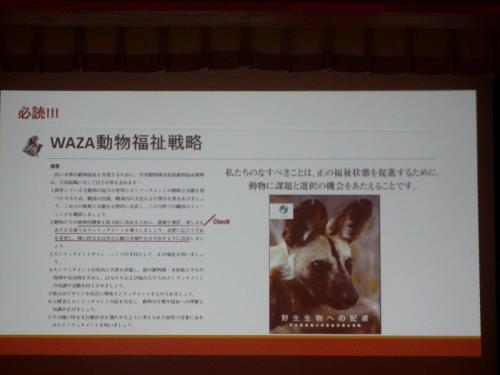

まずは、今回のワークショップについての主旨説明。

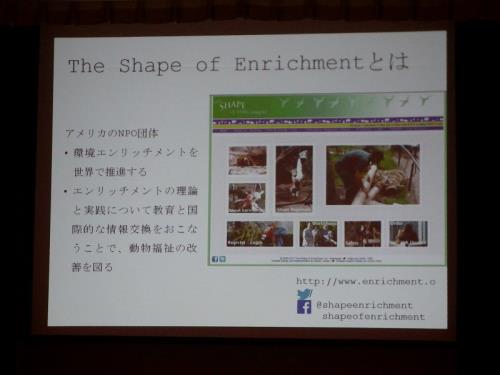

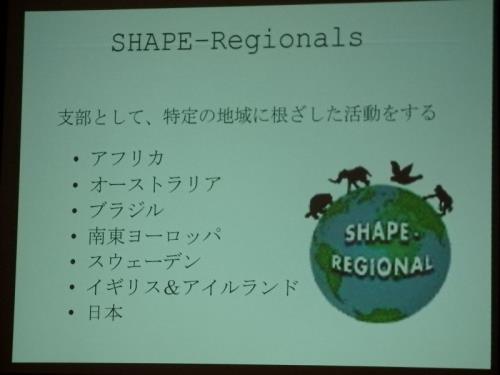

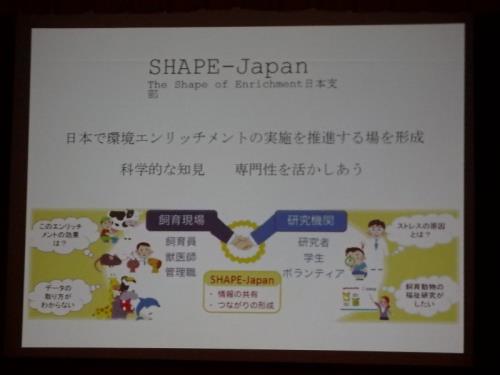

SHAPE‐Japanの紹介

環境エンリッチメントとシシオザルについての説明 当園のシシオザルの紹介。

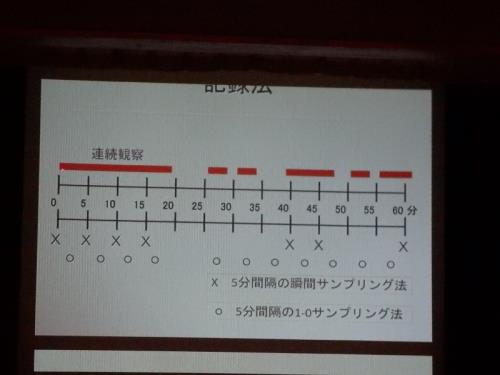

その後は、東海大学の伊藤先生より 行動観察法の考え方や手法について学びました。

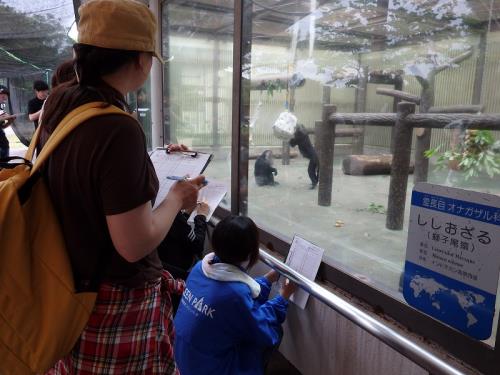

そして、シシオザル舎の前に集合!

まずは、環境エンリッチメントの事前観察。

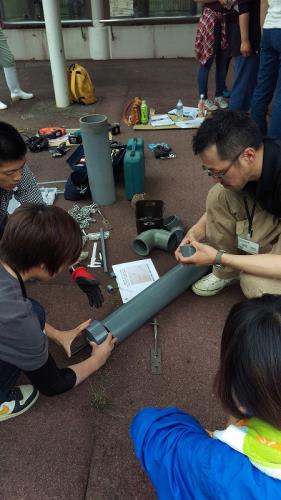

子・丑・午の3班にわかれて 今回つくるものについての確認。

材料をみながら、作り方を試行錯誤。

作り方がわかっている「消防ホースタワー」については まず、ミニチュア版をつくって作業確認。

本番。

織り込んだ蛇腹の消防ホースタワーに ふだんシシオザルに与えている餌(野菜、果物、モンキービット)を さしこんでいきます。

こちらは、完成!

獣舎の天井に、チェーンを使って高低差をつけて設置していきます。

他の動物たちにも、すぐつくってみたい出来ばえです!(↓)

こちらは、太めの塩ビ管を擦って着色したもの(↓)。 施設天井から吊るす予定ですが、施設への取り付け方にも、一工夫。

恩賜上野動物園のスタッフさんが 様々な工具や材料を事前に送っていただいていたので はじめて使う工具もありましたが 参加者も扱い方をききながら、器用に作業されていました。

完成したら、シシオザル舎の中へ。

天井からと、下からと水平になるように支えながら設置。

中に、切りエサと枝葉(アラカシ、ウラジロガシ)を入れます。

右のキューブには、まるごとリンゴを隠します(↓)。

シシオザルは 後足でジャンプして、高いところから飛び移る行動をよくとるので これも使ってくれるはず(わくわく)。

興味深かったのが、この作業。

シシオザルがくるくる筒を回しながら餌を探すことができるように 塩ビ管の筒の中にパイプを通すのですが 結束バンドで締めるための細かな溝をつくる作業など 頭の中で考えたことを、すぐに実践していく様子に 日頃も色々なエンリッチメントに取り組まれているのだろうなと 感心してみていました。

回してみて、確認。

完成!

天井では、くるくる回転フィーダーを設置。

穴の中には、バナナ。 さて、これには誰が気づくでしょうか。

さて、シシオザルたち登場! 当園のシシオザルたちは、怖いもの知らずというか 好奇心旺盛☆ はじめてのものにも、臆せず、飛びつきます。

あっという間に、6頭ばらけて、探査・採食開始。

アルファオスの地位から転落したタクヤ(↓)

他個体が、落とした餌をもぐもぐ・・・

今回、環境エンリッチメントの対象を シシオザルにしてもらった理由は シシオザル同士の闘争による負傷の可能性を低くするため。 採食場所があちこちにあれば 餌を探す時間が増えて、闘争の時間を減らすことができるかも。

あそこになにかあるんだけど、つかめない(↓)

フィーダーからフィーダーまでの移動は、すばやい!

天井回転フィーダーに気づいたのは、ツバサ(↓)。

回転にすぐ気づいて、くるくる、コロコロ。

バナナじゃーっ バナナまつりなのじゃーっ!

ツバサは、他個体よりも フィーダーの構造を理解するのが早いです。

あ、よいしょ~くるるん、ころろん。

あ、ここにも見つけた!

あ、そーれ!

よっしゃ、ゲット!

どんどん、アクロバティックな姿に・・

お互いの存在が気にならないくらい新奇物に夢中でしたが しばらくすると・・・

ぐ、ぐぐぐぐっ(あ、いやな予感!)

がーっ!!(それはオレのもん!)

この日、めずらしくもめたのは、ゴロウ(左)とツバサ(右)。 ゴロウも、強くなったものだ。

見合って、見合って~

そいやーっ

この騒ぎにいち早く反応したのが、ミカ(↓右)。

ミカは、たいていツバサの味方。 というか、ゴロウに味方してくれるメスは、ほとんどいない・・・。 ひとまわり大きいゴロウも ツバサとミカのタッグには追い詰められています(↓)

とくにケガもなく、威嚇程度のいさかいです。

一方、この天井に近い消防ホースタワー(↓)には 後足だけで天井から逆さまにぶら下がって 採食する様子がみられました。

今まで、当園のシシオザルがこんな食べ方をするのを 見たことがなかったので わたしたちにとっても、新しい発見!

ニホンザルでは、ときどきこんな逆さまで採食する姿をみかけることが ありましたが、シシオザルもとっても器用。 モンキービットをつまでんは、頬袋にためていきます。

床から採りやすい位置の消防ホースタワーは カイガ・アヤ・ミカ・ゴロウが入れ替わり立ち代わり楽しんでいました。

ワークショップに参加された皆さんは 事前観察時と違って、シシオザルたちの行動が活発なので 個体を見失わないように真剣です。

このあと、各園館の皆さんと懇親会で、意見交換を行いました。 ・ ・ ・ SHAPE-Japanの事務局の方々は、ホテルに戻られてからも 皆さんの行動観察記録のまとめを行っておられました。 朝5時からおつかれさまです・・・(><)↓

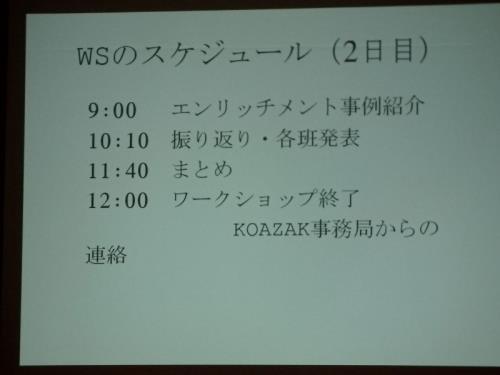

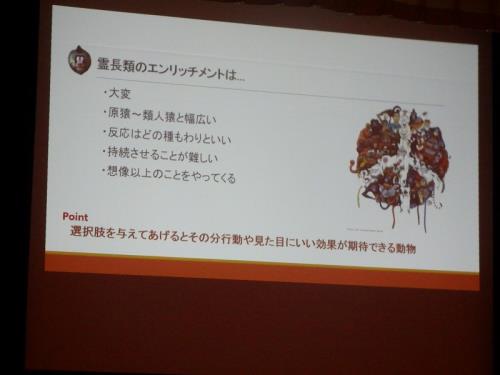

2日目は、最初に、霊長類のエンリッチメントについて 木岡氏から講演がありました。

当園も霊長類が多いので、大変参考になる話でした。

講演後は、班にわかれて、昨日の行動観察の振り返り。

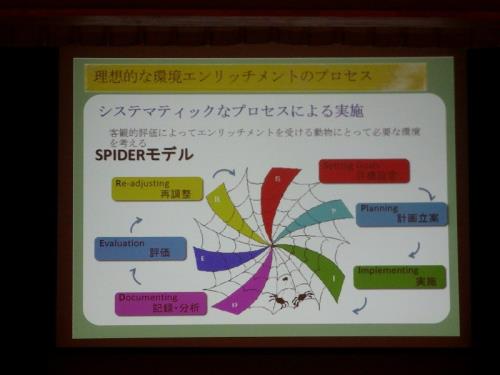

今回のエンリッチメント・ワークショップでは 動物の福祉を念頭に 導入目的やエンリッチメントの手法や行動観察の手法などの 見直すべき点を指摘されたり、安全性に関する意見も出ました。 例えば、同個体をみている複数の観察者の間で 観察結果があまり一致しませんでした。 様々な行動が、どのカテゴリーに属する行動なのかを 事前にすり合わせして共通認識をもっておく必要も感じました。 また、闘争防止のためには こういう採食エンリッチメントの取り組みだけでなく 自分だったら隠れる場所や逃げ込める場所をつくることも考えるなど 様々な意見も出ました。

短い時間ではありましたが 大変参考になる講義であったり、多くの方々と意見交換できたことは 当園にとっても大きなプラスになりました。 シシオザル舎の空間を利用した行動選択肢が幅広くなったことも 環境エンリッチメント上の大きな進展となりました。 今回、お世話になりましたKOAZAKの方々、SHAPE-Japanの方々 東海大学の伊藤先生、そしてご参加いただいた皆様方 おつかれさまでした!&ありがとうございました!!

井手 眞司、伊藤 礼一、上野 明日香、久保 英明、長野 太輔

中村 寿徳、松本 浩二、的場 秀嗣、林田 純一

|